Die Nagra war, ist und wird im Unterfangen geologisches Tiefenlager nie alleine unterwegs sein. Von Anfang an bilden der Bund mit dem BFE als verfahrensleitende Behörde, die Nagra als Auftragnehmerin und Projektleiterin der Realisierung eines geologischen Tiefenlagers und das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) als unabhängige öffentlich-rechtliche Aufsichtsinstanz, das Team zur Umsetzung des Sachplanes geologische Tiefenlager.

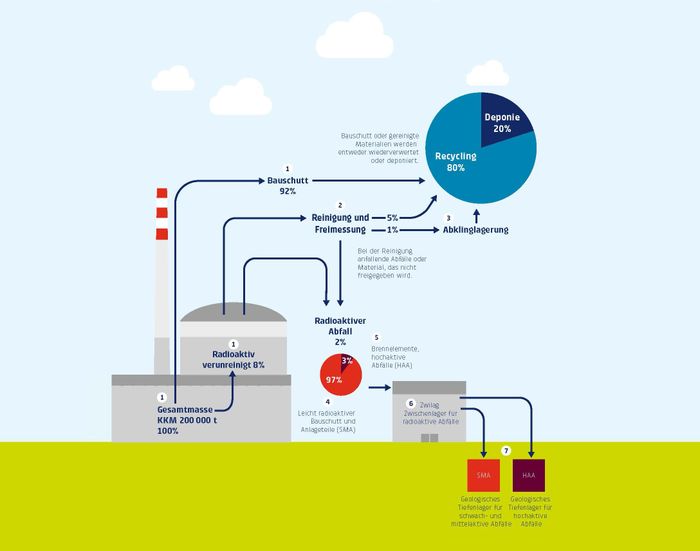

Das Kernenergiegesetzt verlangt von den Entsorgungspflichtigen – respektive von der, von den Entsorgungspflichten beauftragten Organisation, der Nagra – die periodische Einreichung eines Entsorgungsprogrammes.

Dieses wird vom ENSI auf Herz und Nieren geprüft und ein Gutachten erstellt, mit darin festgehaltenen Anträgen und Auflagen für künftige Entsorgungsprogramme. Gutachten und Entsorgungsprogramm werden dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt.

Entsorgungsprogramm 2021

«Das ENSI hat das Ende 2021 von den Entsorgungspflichtigen eingereichte Entsorgungsprogramm geprüft. In seinem Gutachten kommt es zum Schluss, dass die Entsorgungspflichtigen den gesetzlichen Auftrag erfüllt haben. Das ENSI stellt sieben neue Auflagenanträge zuhanden des Bundesrates für zukünftige Entsorgungsprogramme.» – wie es auf der Webseite des ENSI’s heisst. Übrigens auch der Ort, an dem das Gutachten öffentlich zugänglich hochgeladen ist.

Forschungsprogramme und prozessorientiertes Arbeiten sind die Voraussetzung dafür, die technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen einzubeziehen. Deswegen geben die jeweils aktuell vorliegenden Berichte den Stand des aktuellen Wissens wieder, jedoch nicht die dereinst definitive Lösung vor. Dieses Vorgehen macht ein so langjähriges Unterfangen erst realisierbar.