Die Nagra – aus Verantwortung

Es gibt Dinge, die überlässt man den Fachleuten. In diesem spezifischen Fall, dem Bau der Untergrundanlage eines Tiefenlagers: Den Forschern, Ingenieuren und Projektleitern der Nagra. Diese befassen sich bereits seit mehr als drei Jahrzehnten mit der Beschaffenheit des Opalinuston und schöpfen, nebst neusten Forschungserkenntnissen, auch aus Jahrzehnten der Schweizer Tunnel- und Bergbau-Geschichte. Wie bei der ChatGPT wird Information und Wissen aus allen möglichen Ecken so zusammengezogen und ausgewertet, damit die bestmögliche Lösung für ein sicheres Tiefenlager gewährleistet werden kann.

Stand Planung im Untergrund – Wie sieht's aus?

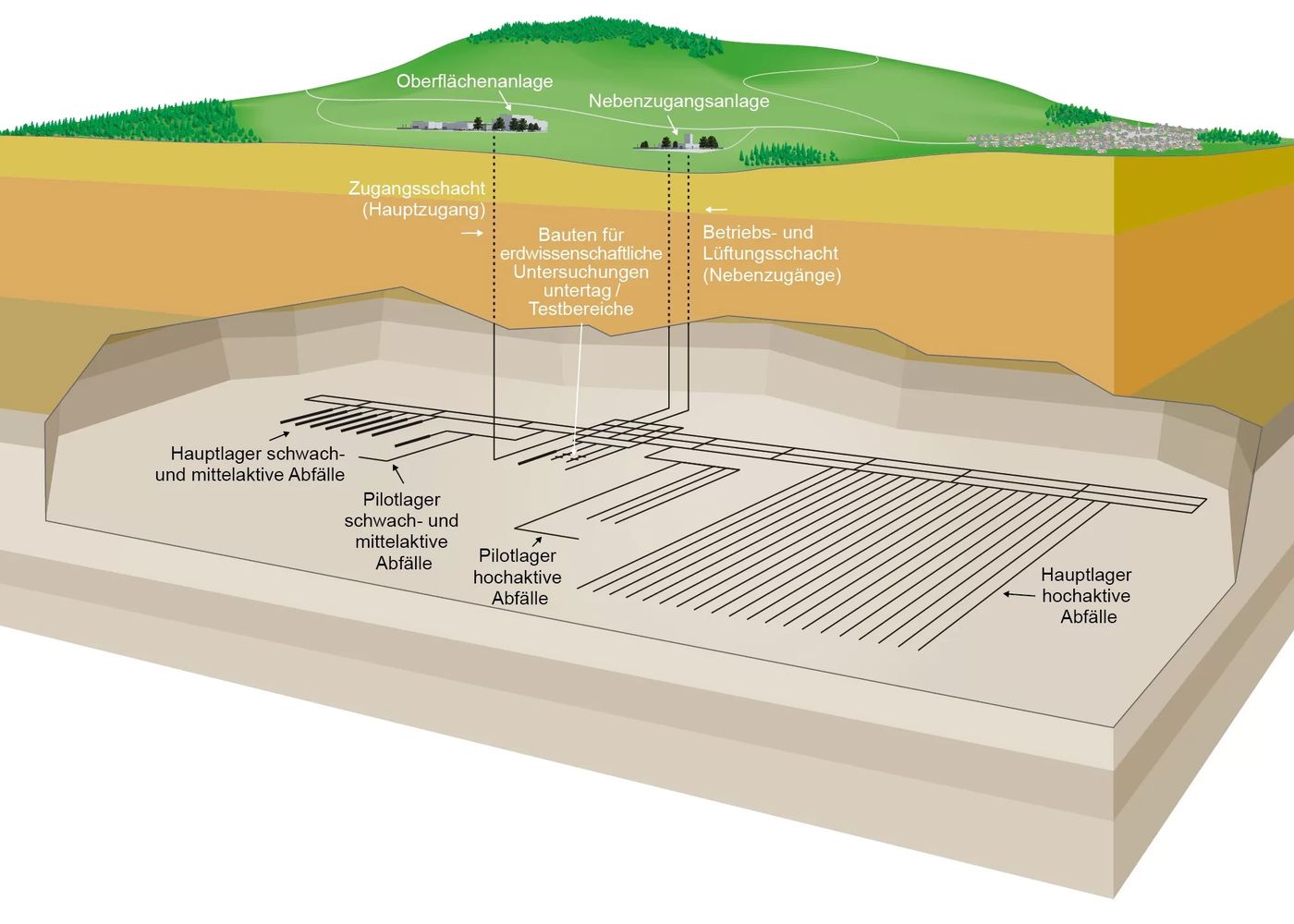

Im Untergrund sind ein Hauptlager, ein Testbereich sowie ein Pilotlager geplant. Die verschiedenen Abfalltypen haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften, entsprechend wird auch hier nicht «einfach gemacht». Das Pilotlage nimmt einen kleinen, aber repräsentativen Teil der Abfälle auf. Das Hauptlager nimmt schwach- und mittelaktive Abfälle in sogenannten Lagerkavernen auf. Lagerkavernen sind grosse Hohlräume, die im Gestein rausgebrochen wurden. Die hoch radioaktiven Abfälle hingegen werden zusätzlich in Tunnel mit nur einem Zugang – sogenannte Lagerstollen eingelagert. Im Testbereich wird noch vor dem Bau geprüft, ob sich der Standort für ein Tiefenlager definitiv eignet.

Fazit

Auch im Untergrund wird im Verlauf des langjährigen Prozesses in Etappen gearbeitet – ganz im Sinne der Sicherheit. Verständlicherweise ist das auch der Punkt, warum ein Projekt von solcher Dauer und Genauigkeit, schwer greifbar ist für Aussenstehende und doch Betroffene in der Kommunikation.

Dennoch ist gerade dieser Gesichtspunkt der Etappenarbeit und Flexibilität auch der, der zeigt mit wie viel Verantwortungsbewusstsein und Umsicht dieser Prozess von statten geht.